민들레에 대한 진실과 오해 (完)

세상은 단순하지 않다.

들에 핀

한 송이의 꽃에 대해서도

다양한 의견이 존재한다.

민들레의 경우도

그 어원과 씨앗의 명칭에 대해서

각기 주장이 다르다.

내 영역이 아닌데

나는 왜

그것으로 인하여 잠을 설치고 있는가.

아무래도

오늘은

글을 다 마칠 수 없다.

함께

고민하며 사진을 감상하길 바란다.

어쩌면

이름보다도

그 본질이 더 중요한 것은 아닐까.

"민들레 홀씨'가

잘못된 표현이라는 주장이 있어

'민들레 꽃씨'로 표기합니다.

이를 포함하여

민들레의 진실과 오해에 대한 글을

이 블로그에 추가할 예정입니다.

민들레의 어원에 대하여

1) 한국어

‘민들레’라는 말의 유래는 정확하게 알려지지 않고 있다. 첫 번째 견해는 옛날에 문 둘레에 민들레가 흔해서 ‘문둘레’라는 이름이 생겼다고 한다. 또 국어사전에도 ‘문둘레’를 민들레의 북한식 방언이라고 씌어 있어 조금은 설득력이 있다.

두 번째 견해는 민초(民草)를 대표하는 꽃이라 백성 '민(民)' 자를 넣어 '민들레'라 부른다고 추측하는 사람도 있다. 그런데 ‘들레’는 설명하지 못한다.

마지막으로 야생화 전문가인 이재능 씨의 견해다. 그는 <꽃들이 나에게 들려준 이야기>라는 책에서 ‘문둘레’의 유래설을 부정하지 않으면서도 “어쩌면 숲도 밭도 논도 아닌 밋밋한 들판 아무 곳에나 피는 꽃, 그러니까 ‘민들에’ 지천으로 피고 지는 꽃으로 봐줘도 그럴싸하지 않은가”라고 주장한다.

이 세 가지의 견해가 나름대로 일리가 있다. 아무리 뒤져도 더 이상의 설득력 있는 주장은 찾을 수 없다. 식물학자나 국어학자들은 그동안 무얼 하고 있었단 말인가. 나 역시 뚜렷한 결론이 없다. 다만 꽁무니 빼는 이재능 씨의 다음 말에 조금은 공감한다.

“수백 수천 년을 불러온 꽃 이름의 의미를 알아내기란 50대조 할아버지의 초상화를 그리기보다 어려운 일이다.”

2) 영어

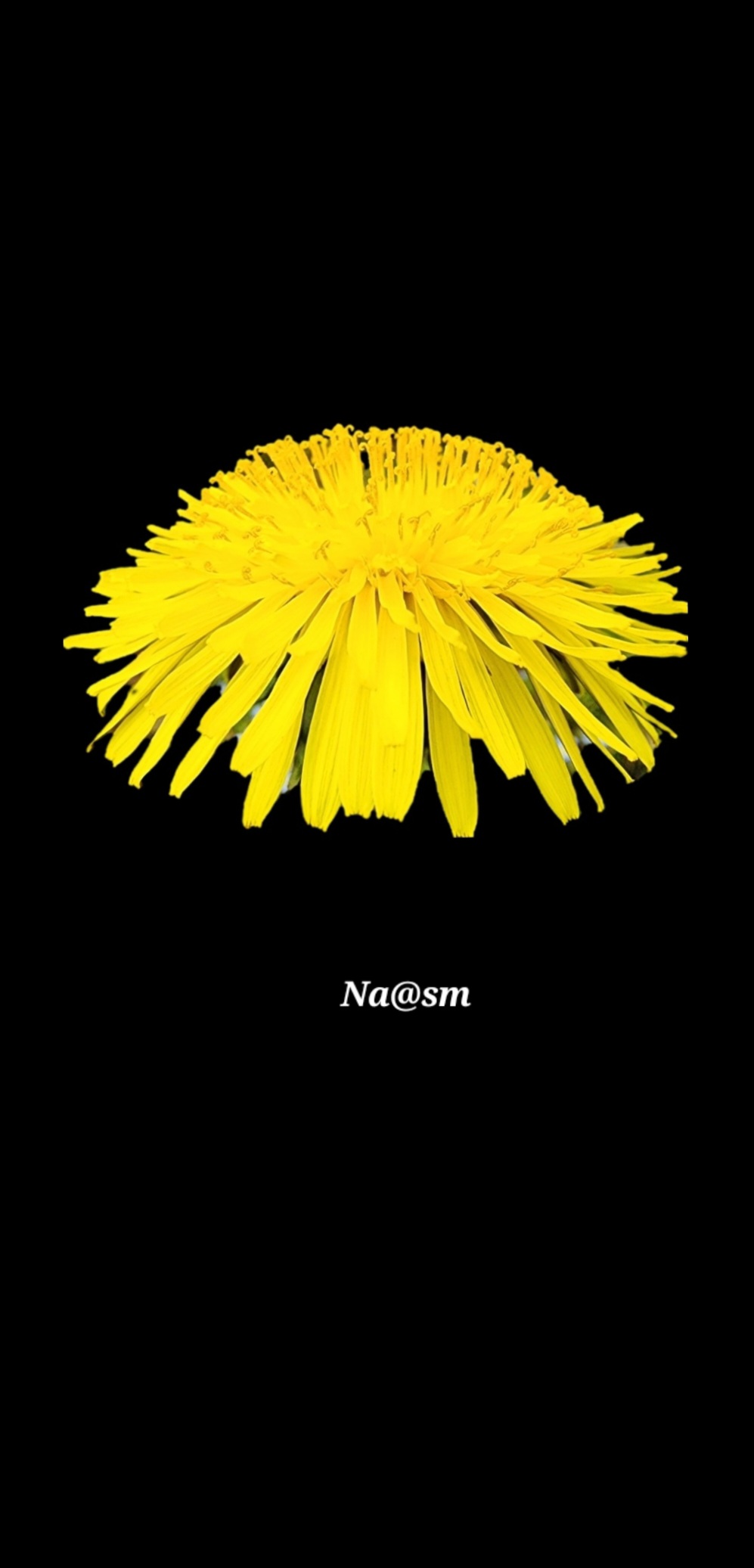

민들레의 영어 이름은 ‘dandelion’이다. 프랑스어 ‘dent-de-lion’에서 유래했는데 ‘사자의 이빨’이란 뜻이다. 어떤 사람들은 꽃 모양이 사자의 이빨처럼 생겼다고 해서 그렇게 주장하고 있는데 터무니없는 말이다. 위키백과사전은 잎에 있는 톱날처럼 생긴 결각 때문에 붙은 이름이라고 적고 있다. 그런데 내 생각은 다르다. 민들레의 꽃씨를 확대해서 촬영한 내 사진을 참고하기 바란다. 사자의 이빨처럼 무섭지 아니한가.

민들레 꽃씨에 대하여

민들레와 관련해 잘못 쓰이는 용어 중 하나가 ‘홀씨’라는 단어다.

홀씨는 식물이 무성생식을 위해 만드는 생식세포로 보통 단세포이고 홀로 발아하여 새로운 세대 또는 개체가 된다. 이를 포자(胞子, spore) 또는 아포(芽胞)라고 한다. 따라서 홀씨는 고사리, 버섯, 이끼 같이 무성생식을 하는 식물에나 맞는 표현이다.

민들레는 꽃이 진 후에 씨앗(seed)이 맺히고, 그 씨앗 끝에 솜털(깃털 모양의 관모)이 달려 바람에 날린다. 이 솜털 달린 씨앗을 흔히들 ‘민들레 홀씨’라고 부르고 있다. 잘못된 표현이다. 수술과 암술이 있는 민들레는 ‘홀씨’가 아니라 ‘꽃씨’ 또는 ‘씨앗’이라고 해야 맞는 표현이다.

결론으로 ‘민들레 홀씨’는 음악적 또는 시적 표현의 오류이다. ‘민들레 홀씨 되어’라는 80년대 대중가요나 시 등의 오류가 널리 퍼지면서‘민들레 홀씨’로 굳어져 버린 것이다. 그래서 나는 민들레 씨앗으로 표기한 것이다.

이제

민들레를 떠나

꽃씨처럼 봄바람을 타고

멀리 떠나렵니다.

월요일에

뵙겠습니다.

새벽이

밝아옵니다.